新兴无线感测器拥有规模庞大的潜在市场,在人们难以接近的地方、或者需要使用大量感测器的应用中,无线感测器均凭借其特殊性而成为理想选择。在大多数场合中,利用主要电池来运行对于此类系统而言是不切实际的。例如:肉类装运过程中负责监视其温度的感测器将必需以一种防损害的方式来进行安装。又如:安装于每种已调节空气源上的 HVAC 感测器将因过于分散而可能使用电池。在这些应用中,能量采集技术能够在不采用主要电池的情况下解决供电问题。

单靠能量采集常常无法产生连续运行感测器-发射器所需的足够功率——能量采集可产生约1mW~10mW的功率,而主动感测器-发射器组合的功率需求则有可能达到100mW ~250mW。在可能的情况下必须将采集的能量储存起来以随时供感测器/发射器使用,而感测器/发射器的工作周期比一定不得超过系统的能量存储能力。同样,感测器/发射器有可能需要在未采集到能量时运作。

最后,倘若储存的能量耗尽而系统即将停机,则系统或许必需先执行内部处理工作。这可能包括一条停机消息、或者将资讯储存于非挥发性记忆体中。因此,应当连续不断地测量可用的能量,这一点很重要。

完整的能量采集系统

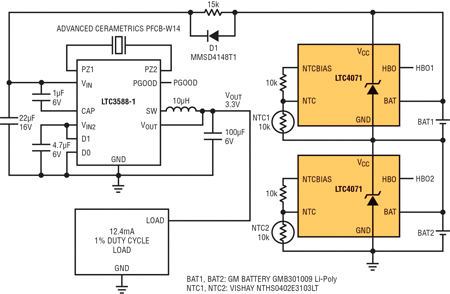

如图一所示为一款完整的系统实现方案,此方案采用了一个LTC3588-1能量采集器和降压稳压器IC、两个LTC4071并联电池充电器、两个GM BATTERY GMB301009 8mAh电池以及一个模拟感测器-发射器(被模拟为一个具1%工作周期比的12.4mA负载)。 LTC3588-1包含一个具非常低泄漏的桥式整流器,其输入位于PZ1和PZ2,而输出则位于VIN和GND。 VIN同时还是具有非常低静态电流的降压稳压器的输入电源。降压稳压器的输出电压由D1和D0设定为3.3V。

| 《图一 基于压电组件的完整能量采集系统不受电网的限制。该设计采用薄膜电池来积聚压电组件所采集的能量,并提供给一个以 1% 工作周期比运作的无线传感器发射器。》 |

|

LTC3588透过一个Advanced Cerametrics Incorporated PFCB-W14压电式感测器来驱动,它能够产生12mW的最大功率。在我们的实现方案中,PFCB-W14提供了大约 2mW的功率。

LTC4071是一款具可编程浮置电压和温度补偿功能的并联电池充电器。浮置电压设定为 4.1V,其容差为±1%,因而产生了一个4.14V的最大值—安全地低于电池容许的最大浮动电压。另外,LTC4071还能通过NTC讯号检测电池的温度,并在电池温度很高的情况下降低浮置电压以最大限度地延长电池的工作寿命。

LTC4071能够在内部提供50mA的并联电流。然而,当电池低于浮动电压时,LTC4071将仅从电池汲取约600nA的电流。

GM BATTERY GMB301009电池具有8mAh的容量和10Ω左右的内部串联电阻。

模拟感测器-发射器的建模采用了Microchip PIC18LF14K22和MRF24J40MA 2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器模组。该射频晶片在发送和接收模式中的汲取电流分别为23mA和18mA。此模型将之表示为一个12.4mA、0.98%工作周期比(2ms/204ms)负载,并利用一个自计时数字计时器和一个负责267Ω电阻器开关切换的MOSFET来设定。

操作模式

该系统具有两种操作模式:充电-发送和放电-发送。在充电-发送模式中,电池被充电而感测器-发射器提供一个0.5%工作周期比负载。在放电时,感测器/发射器处于运作状态,但此时并没有从PFCB-W14采集能量。

充电-发送 (Charging-Sending)

当处于运行状态时,PFCB-W14 输送的平均功率约为9.2V×180µA≈1.7mW。可用的电流必须对电池进行充电并负责运作用于驱动模拟感测器-发射器的降压稳压器。运作中的感测器-发射器在大约1%的时间里汲取12.4mA × 3.3V ≈ 41mW的功率 (即0.41mW左右的平均功率),因而留出了一些电流用于给电池充电。考虑到LTC3588降压稳压器的效率为85%,当平均VIN为9.2V(见图三)、降压稳压器静态电流为8μA时,在未对电池充电情况下系统所消耗的平均电流为图二

采集的能量能够以0.5%的工作周期驱动感测器-发射器,而留出约120μA的电流供电池充电之用。 GMB301009电池的容量为8mAh,因此它们可在75小时左右的时间里充饱电。

放电-发送 (Discharging-Sending)

当 PFCB-W14 未输送功率时,VIN 上的电压下降至如图四

于是,反射负载电流计算公式变为如图五

降压型稳压器的静态电流较高,这是因为它必须更加频繁地开关以从7.5V与9.2V进行调节。在78µA静态电流条件下,如果没有采集能量,则电池的放电时间大约为115小时。8.95mAh。"这表明电池的电荷储存容量8.95mAh。这些电池在全新时所存储的电荷可比额定值高出12%。

一个更严重的问题是:当电池完全放电时会发生什么问题?假如在电池的充电状态(State of charge,SOC) 达到零之后继续从电池吸收电流且电池电压下降至2.1V以下,则电池将遭受永久性的损坏。所以,应用必须确保电池电压绝对不能降至该门槛以下。为此,电池截止电压被设定为2.7V或3.2V,以保证在断接电路投入使用之后电池中可保留一些能量。

仅仅停止发射器的运作或将负载断接将无法起到保护电池的作用,因为LTC4071吸收约600nA的静态电流。虽然这一静态电流非常之低,但包括LTC3588-1在内的总负载则接近2µA。一个完全放电的电池在其电压下降至足以损坏电池之前将只能提供约100µA的电流。

需要一个断接电路,以确保电池在一段合理的时间里不致于发生放电。 LTC4071提供了一个内部低电池电量断接电路。经测量,在室温条件下,该断接电路在启动时将产生

在图六中可见,由于2µA负载的原因,BAT2在BAT1之后断接50小时。

测量结果

图一所示的系统在“放电-发送”(图六)和“充电-发送”(图七)这两种操作模式中均进行了测量。

放电-发送

在图四中,我们提供了当由电池来提供所有系统能量时(PFCB-W14压电式感测器未提供任何能量)两个电池BAT1、BAT2的电压以及VBUCK随时间变化的情况。

电池缓慢放电直到BAT2触发LTC4071的LBO门槛为止,随后断接电路启动并使BAT2与所有的电路(U5除外)断接。这将导致LTC3588的VIN引脚电压降至稳压器的UVLO以下,而稳压器将关断。

BAT1上的负载是LTC4071和LTC3588的2µA静态电流。这个小负载使BAT1缓慢地放电,直到LTC4071的低电池电量断接功能电路启动为止,BAT1随即被断接。

充电-发送

当PFCB-W14再次开始向系统输送功率时,VIN将上升至7V,从而为LTC4071中断接FET的体二极体施加正向偏置。这将对电池充电,直至达到重接门槛为止,进而允许重新连接电池BAT1和BAT2。观察图五可以发现,这将表现为VIN上的电压迅速下降至电池组电压。

由于VIN上的电压现为VBAT 1 + VBAT 2 + (180µA x 15k) = 6.2V,因此LTC3588上的降压型稳压器将重新起动,并可再次提供3.3V电压。

结论

只需借助少量易于使用的元件,即可构建一种适合无线感测器-发射器的完整和精简型能量采集电源子系统。在此特殊的系统中,由一个压电式感测器提供间歇式电源,而两个电池则负责储存能量以供感测器-发射器之用。一个整合型断接开关用于保护电池免遭过度放电的损坏。

该系统能够在75小时内完成电池的满充电,即使以0.5%的工作周期比运作感测器-发射器的情况下也不例外。 PFCB-W15停止供电之后,电池将允许系统以0.5%的工作周期比持续运作感测器-发射器达115小时。如果需要较长的电池工作时间,则可降低感测器-发射器工作周期比来满足这一要求。

"