引线接合(Wirebond)被广泛被使用于半导体元件上,做为晶片端点与外部引脚间的连接。使用在引线接合上的引线一般是由黄金所制造的,这是因为黄金具备抗氧化、高导电的特性,且相对容易与 IC 端点以及元件引脚接合。

然而,由于铜线有着较优异的电气特性,以及相对较低的金属间化合物增长及提升的力学稳定性等热属性,所以用铜线来取代金线的方式,也已经在逐渐发展中。

在像是电源管理 IC 这类有着高直流电流流通的元件上,大量的引线被使用来承载这些电流。这些额外的引线可以帮助改善直流压降 (IR Drop) 的效能,以及降低因高电流流通产生的热(焦耳加热现象)所造成的引线熔断或熔解的风险。很不幸的是,现在并没有任何方法或分析方式,可以预估特定应用下所需使用的引线数量及尺寸。一般不是对于使用的引线数量估计太过悲观,导致晶圆面积及成本的增加;要不然就是太乐观,而造成信赖度风险上升及元件故障。

这篇文章旨在讨论不同尺寸及种类的引线,其预估直流电流处理能力之方法,所提供的准则将可协助产品设计工程师预估特定应用所需引线的最适化数量。

理论上电流承载能力之预估

典型的引线熔断设计方程式是由 W.H. Preece 所发展出来的(于 1884 年,被称为 Preece 方程式),仅应用于存在于自由大气中的引线。

针对以安培为单位的熔断电流,以及以英吋为单位的引线直径,此方程式建立了两者之间的关联,方程式如下所示。

- i = 直流 (DC) 或 均方根值 (RMS) 电流

- k = 常数,该数值取决于引线的材料而定 (对黄金及铜而言, k = 10,244)

- D = 以英吋为单位的引线直径

这个方程式的限制在于它仅应用于存在于自由大气中的引线。而且,它也没有将导线的长度纳入考量。引线的电流承载能力是与长度相关的,而且是长度增加时,则预期承载能力会下降。

修正的 Preece 方程式

为了解决上述提到的限制,Preece 方程式被修正成使用较高的常数k 值,来反映一般应用中的实际情况,也就是引线是被以环氧树脂为基础的压模成型材料所包覆的。常数 k 值也反映了长度对于引线电流承载能力的影响效应。 0.040 英吋時,則 k 值為 20,500。"导线长度 ? 0.040 英吋时,包括黄金及铜的 k 值都是 30,000,而当导线长度 0.040 英吋时,则 k 值为 20,500。

以军事规格 (MIL-M-38510 J) 呈现的方程式,是以修正的 Preece 方程式为基础。

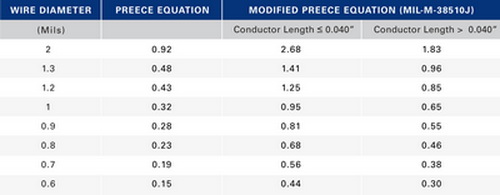

表一列出针对两种导线形式,分别以两个版本的 Preece 方程式计算出来的电流承载能力。

| 表一 : 以 Preece 方程序为基础的电流承载能力 |

|

使用修正的 Preece 方程式依然存在一些限制:

- (1)电流承载能力数值显示是与材料无关的。铜与黄金相比,其导热性高出百分之二十,而导电性则高出百分之三十,所以就理论上而言,铜应该能够比黄金处理较多的电流。

- (2)这个方程式并没有推算出导线长度超过 0.040 英吋(大约 1 公厘的引线长度)之后的电流承载能力。大多数的应用上,引线长度是在2公厘到3公厘的范围之间,有时还会超过。引线的电流承载能力会随着导线长度的改变而有着很显著的不同,而这个方程式则无法解释这一个部分。

- 有鉴于上述的限制性,我们需要一个新的方法,这个方法必需以已知的几何形状及材料属性,以及该典型应用所造成的限制为基础。

在导线中的焦耳加热

当电流流经一个电阻有限的非理想导线时,热会被释放出来,而这个将电能转换成热能的过程被称为焦耳加热或电阻加热。被释放出来的热量是直接与流经导线中的电流平方值以及电阻值成正比。它的关系是:

对于被静止的空气所环绕的导线而言,所有产生的热,都透过导线消散掉,而没有热从导线表面被带走。这个系统会在以下情况达成稳定状态:

所产生的热透过导线而消散掉,是使用如下所显示的一个简单热转移传导过程的方程式。

- k =引线的导热系数

- A = 引线的截面积

- dT = 引线两端的温度差

- dx = 引线长度

重新安排上述方程式并予以简化成,

- k=引线的导热系数;对黄金而言,k = 310 W/mK,而对于铜而言,k=390W/mK

- ρ=引线的电阻系数;对黄金而言,ρ=2.44e-8 Ω-m,而对于铜而言,ρ=1.68e-8 Ω-m

- D=引线的直径

- l=引线长度

- ΔT=引线两端的温度差;假设在最大的电流能力计算时为常数

再进一步简化成:

根据以上的关系,假设一切保持不变,则铜应该能够比黄金多处理百分之二十五的直流或是均方根值电流。

在大多数实际应用中,热不仅是透过导线被带走,也会从导线的表面透过环氧树脂压模成型材料,以放射状方向被带走。这种结合的现象是复杂的,而且无法以封闭型方程式来精确地分析。因此,有着热电耦合物理解法 (thermal-electric coupled physics solver) 的有限元素模型软体 (finite-element modeling software),就被用来分析不同的导线变数所造成的效应。

应用说明及模型的建立

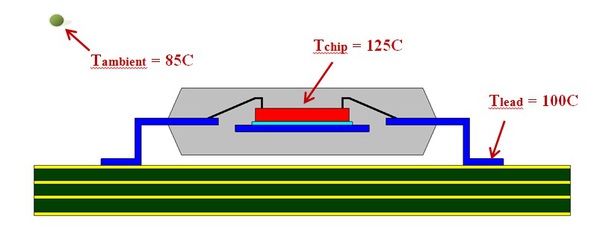

一个典型的引线接合封装结构,在晶片上会有一个焊垫,以引线与封装的引脚相连接,引线的材质主要是黄金或是铜。图一显示一个典型的封装构造。

| 图一 : 在印刷电路板上,有着相关温度监测点的封装 |

|

商业应用会限制最高的环境温度不可超过摄氏70 度,而在工业应用上则是限制温度不得超过摄氏85度。大多数的应用会注明最大的晶片接面温度 (junction temperature) 是在摄氏 125 度,而有些应用则是注明此一温度为摄氏 150 度。

为了预估引线在最坏情况下的电流承载能力,因此在这个模型内,我们假设工业环境温度是设定在最高的晶片接面温度 – 摄氏125度。我们将自然对流边界条件(Natural convection boundary condition) 应用在封装的表面,同时封装引脚温度为摄氏 100 度。

小量的电流流经引线,并不会改变在横越引线跨距范围内的温度剖面,因此引线两端依然维持在原始的相同温度。当流经的电流逐渐增加时,则最热的温度将不再是处于晶片接面处,而是在引线跨距中间的某处。

模压成型材料(mold compound) 的玻璃过渡温度(Tg) 是一种材料从硬的、且相对较脆的状态,过渡到一个软的、类似橡胶状态时的温度,其一般典型的温度大约在摄氏150度。假如流经引线的电流,导致模压成型材料超过它的Tg时,时间与温度将会降低在这个接面上环氧树脂材料的化学键。这不仅会导致模压成型材料热阻的增加,同时也会造成材料疏松性的增加,使其暴露在湿气及其他离子性污染物侵入的状态下。因此,我们假设引线的模压成型材料的接面温度为摄氏150度,此为计算引线电流承载能力时的最大温度限制值。

以此做为标准来分析引线材料种类、引线长度及引线直径所造成的效应,并将这些资料与理论上的预估值进行比较。

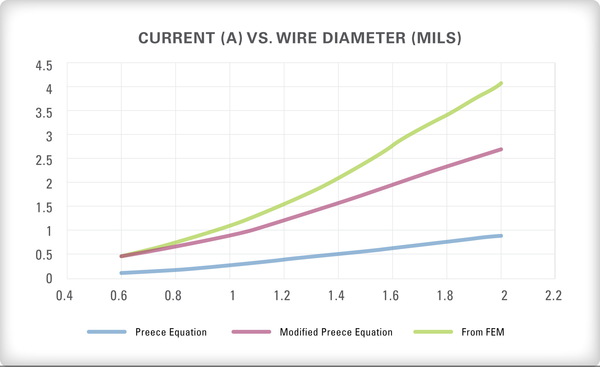

图二显示使用三种方式所得到有关 1 mm长黄金引线之电流承载能力的资料。使用有限元素模型 (FEM) 所得到的电流值,在一开始的时候与使用修正的 Preece 方程式所得到的结果大约在相同水准,但是随着引线直径的增加,则得到的结果开始不同。

| 图二 : 使用有限元素模型 (FEM) 与 Preece 方程序所得到 1 mm长的黄金引线之电流承载能力 |

|

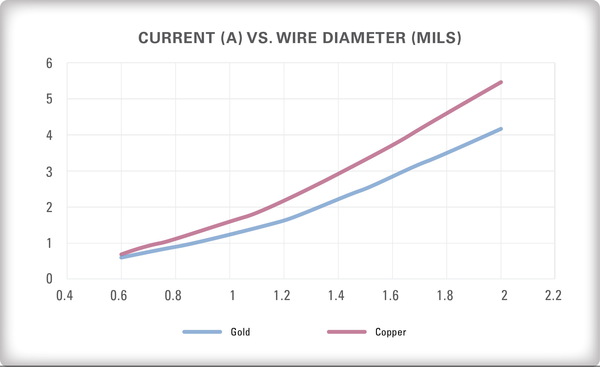

图上显示使用有限元素模型 (FEM) 方法所得到 1 mm长的黄金引线与铜引线的电流承载能力。如预期的,铜引线承载较多电流的能力优于黄金引线。

| 图三 : 使用有限元素模型 (FEM) 方法所得到 1 mm长的黄金引线与铜引线的电流承载能力 |

|

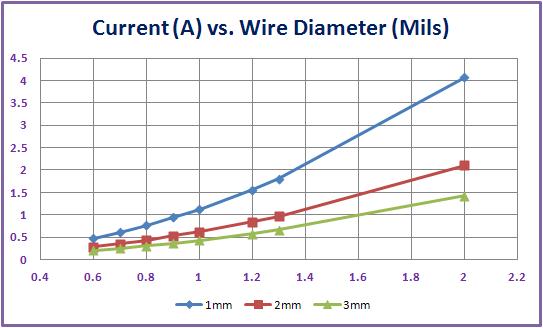

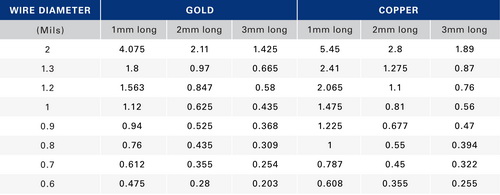

图四显示使用有限元素模型(FEM) 方法所得到三种不同长度黄金引线的电流承载能力。如预期的,当长度增加时,引线的电流承载能力会降低。表二总结了不同引线组合的电流值(以安培为单位)。

| 图四 : 使用有限元素模型 (FEM) 方法所得到三种不同长度黄金引线的电流承载能力 |

|

| 表二 : 不同引线组合的电流值(以安培为单位)摘要 |

|

总之,这篇文章阐明了在实际应用环境下,引线材料种类、引线长度及引线直径对引线的电流承载能力所造成的效应。它也说明了由传统方法所得到的电流承载预估值的限制性。

- (本文作者为Integrated Device Technology公司首席工程师)